本网讯(通讯员 杨梓秀)为深入贯彻党的十九大精神,建立科学、完善的非物质文化遗产传承机制,全面提升非遗传承人群传承能力,推动传统工艺振兴和非物质文化遗产保护事业深入发展,7月2日,我校“拾遗”志愿服务队前往红安绣活传习所探索学习红安绣活,在这过程中,大家与国家非物质文化遗产传承人刘寿仙交流学习。

红安绣活是湖北省红安县一带流行的民间刺绣艺术,其绣品以连袜绣花鞋垫为突出代表,既积淀着古老的汉文化底蕴,又凝结着汉族妇女的智慧巧思。据传红安绣活始于汉代,至明清达于兴盛,历来就有“黄安无女不绣花”之说,鼎盛时期红安绣制鞋垫已形成最盛行的风尚。而在红安,连袜绣花鞋垫既是日常生活用品,又是一种具有特别意义的民俗艺术品,妇女们借它来展示才艺,制成的鞋垫也可作为礼品馈赠。

图为在红安绣活传承中心里,刘寿仙向志愿者们讲解绣活相关知识。通讯员温洪胤摄

刘寿仙的屋檐上,挂着“红安绣活太平桥传下”的牌匾,很多当地人都来跟着她学习。让“红安绣活”源远流长,是刘寿仙一生的追求,她将自己家改装成红安绣活传习所,希望通过自己的努力,培养出更多的“传承人”。天气好的时候,当地的妇女就围绕在她家的小院里,跟着她一起进行红安绣活的学习。

当同学们问起刘寿仙这份技艺的学习经历时,她表示道;“红安绣活在我的家庭里是世代相传,浓烈的家庭氛围使我对绣活也有了深厚的兴趣爱好,可当时的我还小,什么都不懂,于是我的外婆给我弄来一小堆沙子,让我将沙子铺平后拿着筷子在上面练习最基本的手绘。”刘寿仙说,外婆极其严格,最开始她画的只是直线和格子,慢慢地也学会了画花鸟虫鱼。12岁起,在外婆的引导下,她就能拿起针线,与已经很会绣的姐姐进行搭档,成为姑姑和外婆的好帮手。而刘寿仙这绣针一拿起,就是40多年。

图为刘寿仙为志愿者们进行绣活讲解。通讯员温洪胤摄

走进刘寿仙的家里,有一整面墙上,都挂着200多双刺绣鞋垫。鞋垫是红安绣品的经典品种,“别看这么小一双,其中包括有七种针法。”刘寿仙向大家介绍时,语气里带着点骄傲,她拿出一副绣有花和鸟的鞋垫,一点点指给同学们看,“花瓣上是参针,针脚是相互交错的;叶子是棱针,有脉络感;这两个绒绒的效果,是绒绣手法;这叶子的茎,是打籽针;这一块是羽毛网绣,大块的是平针,还有同针......”这么一副传统图案的鞋垫,对于刘寿仙她们来说,快的话两天就能绣好。

刘寿仙擅长绘制和刺绣各类具有民间美术特色的图案,其作品工艺精湛、寓意深厚,其图案变幻有致、豪放浪漫,色彩明快清新、常将大红大绿大胆相配,凸显传统民族民间刺绣艺术的特色。

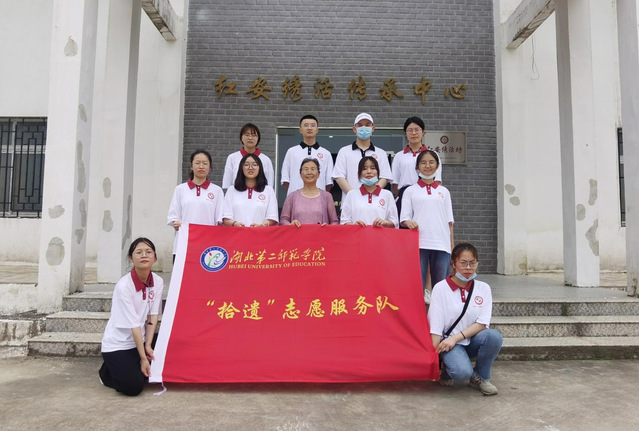

图为在红安绣活传承中心门口,志愿者与刘寿仙合影留恋。通讯员温洪胤摄

近年,刘寿仙依托传习所带徒传艺,累计培训学员数百人,一批年轻刺绣能手脱颖而出。其女刘珊受她影响,大学毕业后回乡协助母亲,自主创业,做起了绣花鞋垫的电商销售,致力于红安绣活传承和发展,如今也是市级传承人,现在,刘寿仙正着手扩大培训规模,让附近更多村庄的妇女学会绣活,把“红安绣活”更好的传承下来。目前,红安绣活不仅走上了互联网,而且已走出了国门,深受外国人的喜爱。作为“红安绣活”传承人,刘寿仙一直在尽自己的所能,把”红安绣活“推广到全国乃至世界舞台,让“红安绣活”得到更多人的赏识和认同。

岁月如梭,沧海桑田。几千年来,像刘寿仙这样的红安的绣女和织女们,用她们一代代人的坚持将巧手技艺世代相传,让生活在现代的人们仍能见证到乡土间孕育出的瑰丽文化。千百年前,红安女性用她们的巧手编制出了一个个的幸福家庭,千百年后,她们仍以不变的技艺与恒心谋划着美好的未来。

红安绣活,是民间文化艺术,是历史和岁月的见证,作为当代青年,发扬传统文化时不仅要传承老一辈的技艺,更要学习宝贵的精神品质,让文化生生不息,永流传。

(责任编辑 杨梓秀)

)EO)UY0~@89FG_0000.png) 共青团湖北第二师范学院委员会 信息化办公室技术支持

共青团湖北第二师范学院委员会 信息化办公室技术支持