本网讯(通讯员 程紫鑫)为响应国家号召大学生暑期“三下乡”社会实践活动,我在这个暑假,报名了我校硒行志愿服务队。2022年7月11日,我到达恩施州巴东县参加“希望家园”开班仪式,在溪丘湾乡睿博文化艺术学校正式开始支教之旅。此次“硒”行我原本的目的是教给孩子更多课外知识,开拓孩子们的视野,但当我来到这里,接触到这群可爱的孩子们,我渐渐发现,留守孩童因为长期缺乏父母的陪伴,心灵空虚孤独。让孩子们度过一个愉快的暑假,教给他们更多有趣的知识是远远不够的,他们有太多情绪郁结心中,需要有人去听他们倾诉内心的声音。

“额头上的伤是怎么回事啊?”“是奶奶打的。”“爸爸妈妈呢?”“爸爸妈妈过年才回家……”这是我和班上一位同学的对话,而这位同学的状况也是班上同学普遍的情况。班上大部分同学都跟着爷爷奶奶或是外公外婆生活,父母在外打拼或许给孩子带来了不错的物质条件,但长期缺乏父母的陪伴,加之老人秉持着“不打不成才”的落后的教育理念,孩子们的心理诉求无人倾听,精神世界得不到满足,变得沉默寡言,甚至学会了伪装自己。

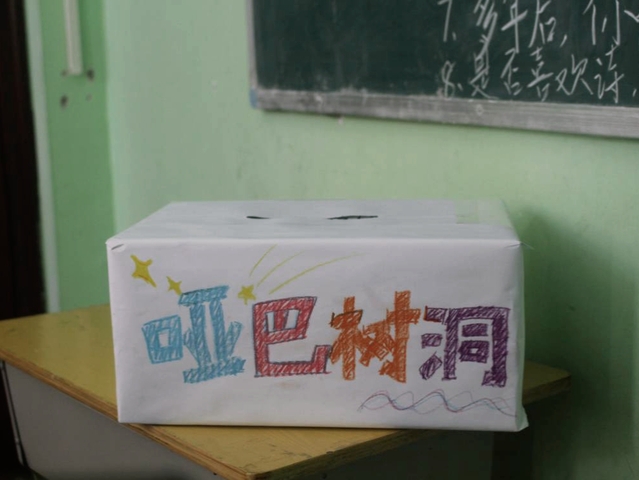

为了解孩子们内心的想法,我们以信箱的形式制作了“‘哑巴’树洞’”,让孩子们写下郁结心中的情绪。我在办公室做好了痛哭流涕的准备翻开孩子们的信,结果却让我沉默了。大部分的学生像是完成作业一样,在信中用他们所知道的最高级的最宏伟的字句感恩父母、歌颂老师,殊不知我想看到的,并非这万用的作文模板。果不其然,第二天上课时,学生们期待地询问我,他们写的书信的评分情况。我淡然地说,这次不是作业,不会评分,也不会公开。学生们显然有些失望,课后,一名女同学私下找我,这位女同学成绩优异,乖巧懂事,我平时很喜欢她,我也记得她的信,第一句便是恭维我,而她来找我,似乎也是希望我能对她的信提出表扬,我含糊地夸了她几句,有些心痛。面前这个只有七岁的女孩,她在写自己内心时没有写玩具,没有写糖果,没有写朋友,反而全篇对我这个仅仅认识不到一个月的志愿者老师大加赞美,而且她并不是个例。我很难想象他们的家庭给孩子灌输了怎样的理念,让一个七岁的孩子封锁天性,一味地追求成绩追求分数,他们渴望老师的表扬,渴望父母的认可,却牺牲了天性的童真。

图为志愿者们为了解学生的内心想法,制作的“‘哑巴’树洞”信箱

我开始反思自己,对这群年仅七八岁的孩子们,是不是我的关怀不够,不足以让他们对我敞开心扉,才导致他们像完成作业一样对待这个本该是倾诉心灵的书信。于是我学着去和他们沟通交流,将自己化身“树洞”,引导他们向我倾吐内心的喜悦和难受。这过程有些艰辛,一个个单独和学生面谈是件消耗时间的事,掺杂着方言的普通话、颠三倒四的语句,我理解起来颇费工夫。但好在效果显著。渐渐地,孩子们愿意向我吐露心声,向我抱怨学习任务的繁重,向我诉苦家长按部就班的教育观念,向我表达对游玩的渴望……。我心疼孩子们的遭遇,又无奈于自身的弱小,只能将自己化身“‘哑巴’树洞”,去倾听孩子们丰富的内心。

每个孩子都是诗人,他们应该过着如诗的童年,但如今功利的雾气席卷,本该是爬山淌水,捉鱼捕虾的童年,被各种补习班、兴趣班霸占,孩子们的世界被成绩和分数统治,孩子们无法反抗,只能听从,被打造成一个个“做题工具”。我理解家长望子成龙,希望孩子走出大山的心情,但这样成长的孩子,可能成绩单上是一片锦绣,但他的心灵世界,孤独寂寞,难以全面发展。愿每个孩子都能勇敢坦率地倾诉自己的内心,愿每个孩子都能拥有健康快乐的童年。

图为志愿者和学生们交谈过后,学生们高兴地和志愿者合照

(责任编辑 司子仪)

)EO)UY0~@89FG_0000.png) 共青团湖北第二师范学院委员会 信息化办公室技术支持

共青团湖北第二师范学院委员会 信息化办公室技术支持